2024医療活動QIの特徴

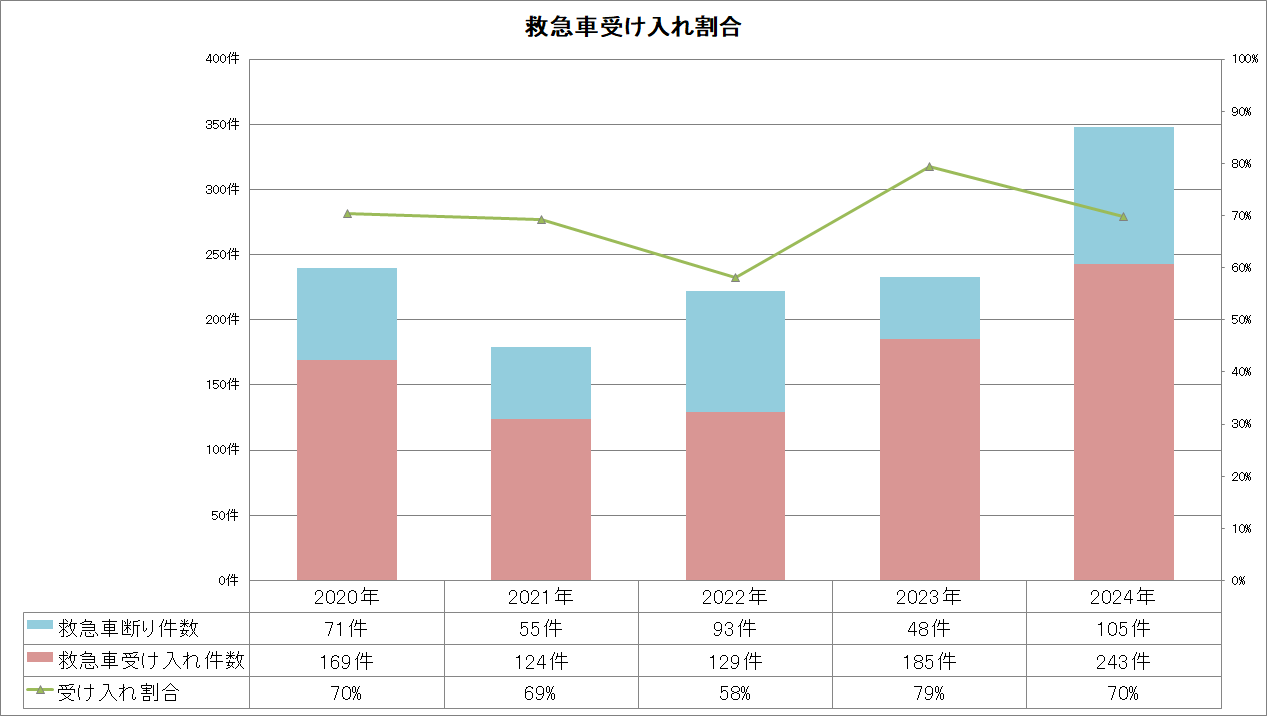

新病院移転後の救急受入が増加

2024年は、5月より新病院に移転し、一般急性期病床の個室割合が増加しました。

これにより、救急患者の入院受入と救急受入件数が増加しました。

※ただし、救急依頼件数も大幅に増加した為、救急受託率は減少しています。

今後とも、地域の医療需要に貢献できよう取り組んで参ります。

>>12.救急車受入割合

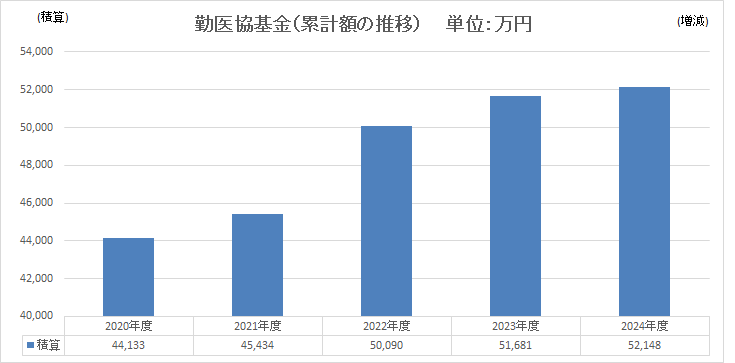

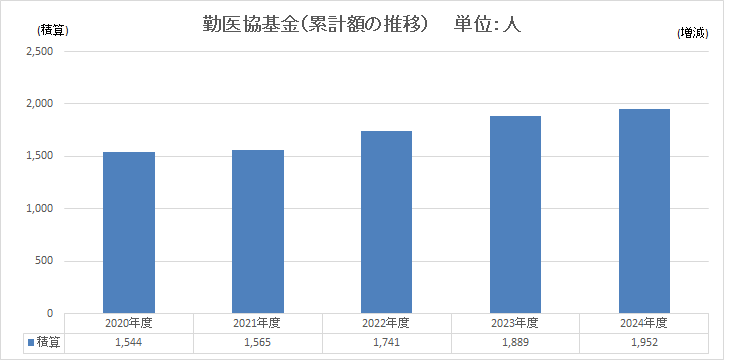

新病院建設 勤医協基金 目標2億円達成

地域の皆様のご協力により、新病院建設に向けて取り組んだ勤医協基金が、2025年3月末までに、3年間で2億円増額の目標に対し、寄付金を含めて、2億2530万円の協力を頂き、無事目標を達成しました。ご協力ありがとうございます。

今後とも、岐阜勤労者医療協会の医療・介護活動に、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

>>5. 勤医協基金の実績

もっと詳しく 2024QI指標

●●●●共通の指標●●●●

1. 基本指標

1)外来患者数

2)新規患者の推移

3)入院患者数

2. 紹介・逆紹介

1)紹介・逆紹介件数

2)初診患者の紹介・逆紹介率

3)入院患者の紹介元

4)外来患者の紹介・逆紹介

4. カルテ開示件数(閲覧サービス利用件数)

5. 勤医協基金の実績

6. 薬剤関連の指標

1)採用薬品数

2)入院患者への薬剤師介入

3)安全管理が必要な医薬品に対する服薬指導実施率

4)入院患者への早期薬剤師介入

5)高齢者の内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者割合

7. 栄養に関する指標

1)入院早期の栄養ケアセスメント実施割合(急性期)

2)入院早期の栄養ケアセスメント実施割合(急性期以外)

3)糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施率

8. 高齢者への認知症スクリーニング

1)長谷川式認知機能検査で20店以下の患者のMRI検査実施率

2)退院患者における、リエゾンチーム介入割合

●●●●外来の指標●●●●

10. 慢性疾患患者の定期検査実施

11. 検査実施件数(骨密度、MRI)

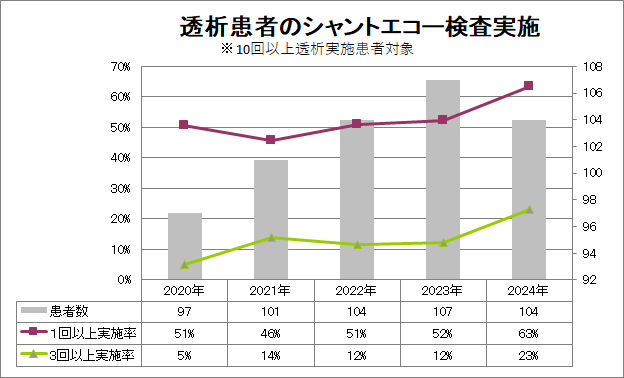

12.透析患者のシャントエコー検査実施率

13.救急車受入割合

1)救急車受入割合

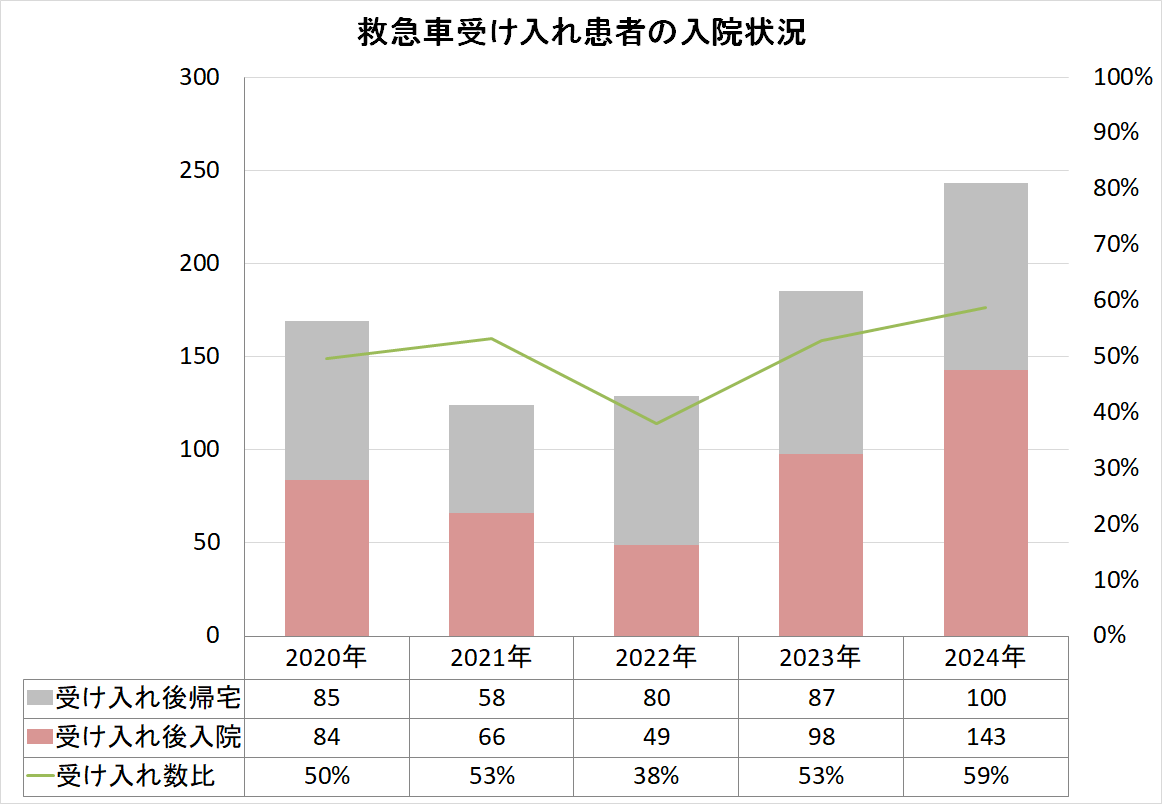

2)救急車受入患者における、その後入院となる割合

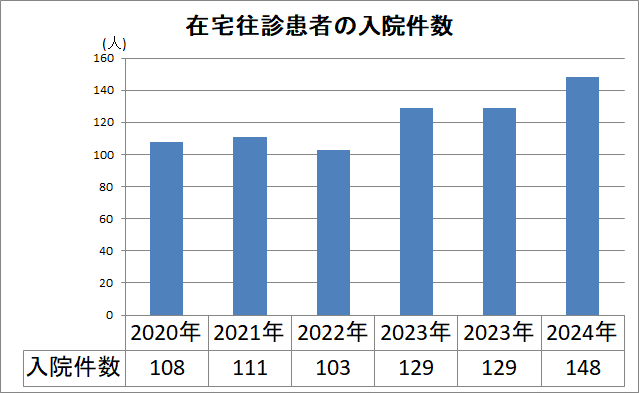

14. 在宅往診に関する指標

1)在宅往診患者の入院件数

2)在宅患者の看取り(自宅・施設)

3)在宅患者の終末期希望「私の心づもり」確認割合

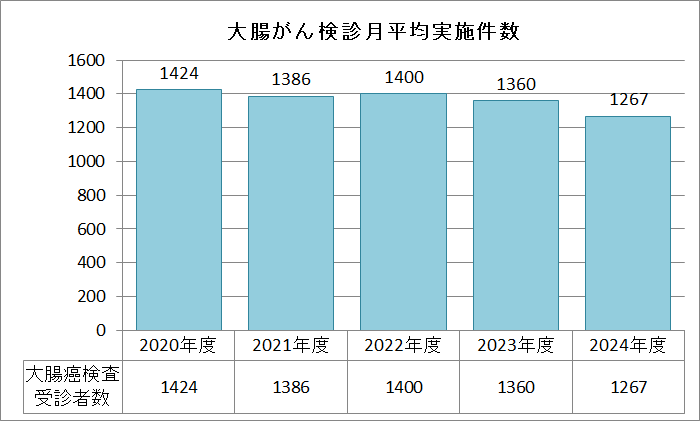

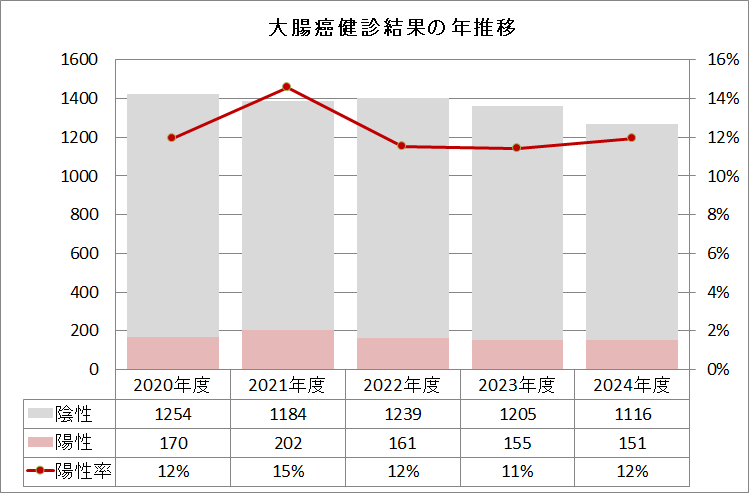

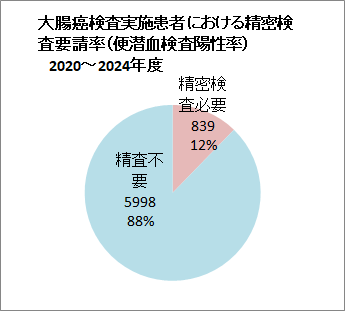

15. 大腸癌検診結果

1)便潜血検査実施件数と陽性率

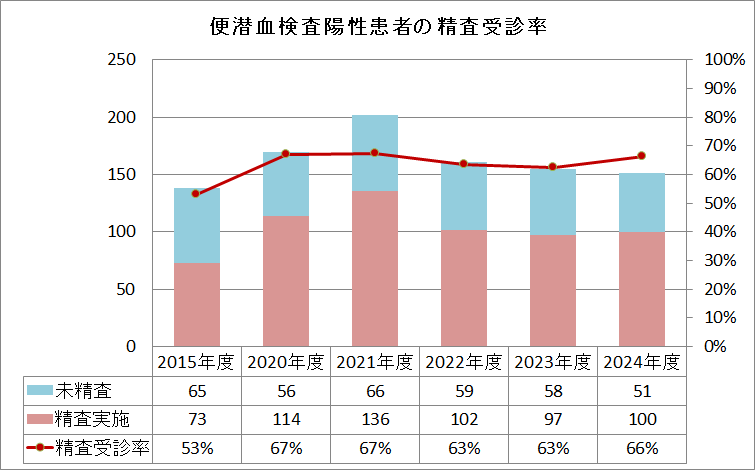

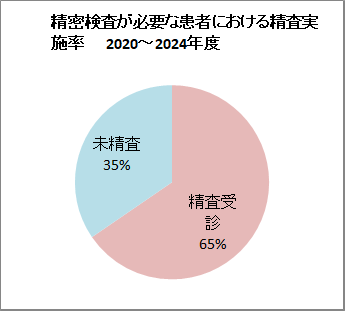

2)便潜血検査で陽性となった患者の精査受診率

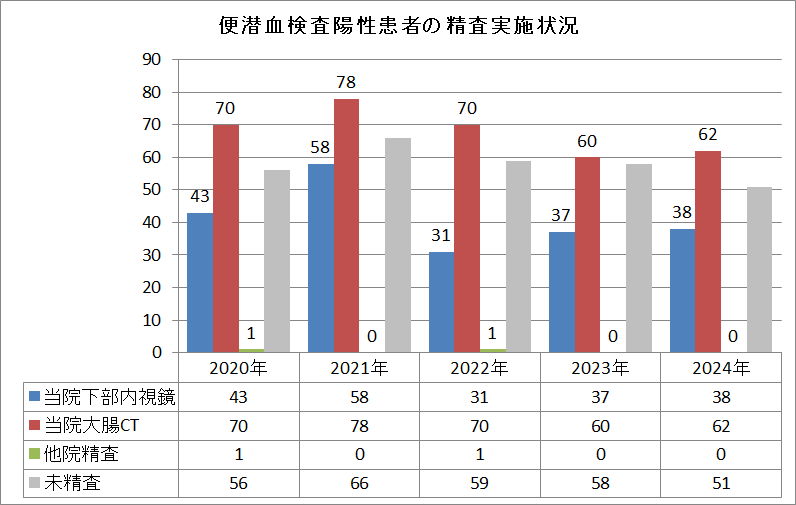

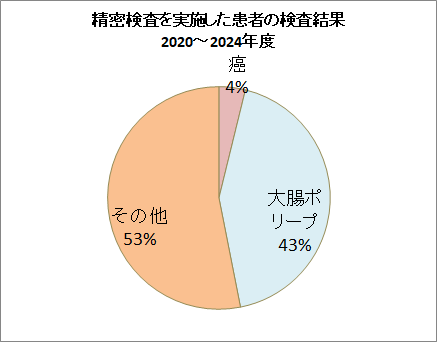

3)精査結果

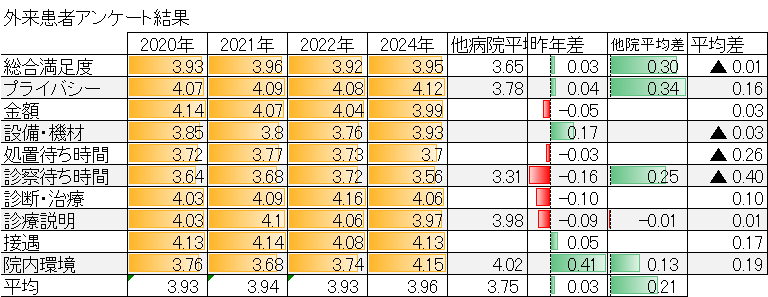

16. 外来患者満足度

●●●●入院の指標●●●●

17. 回復期リハビリテーション病棟の指標

1)年齢構成

2)在宅復帰率(*在宅系施設含む)

3)疾患分布

4)在棟期間平均

5)FIM評価(利得)

6)FIM効率((FIM利得/在院日数)

19. 入院患者のリハビリテーション

1)退院患者におけるリハビリテーション実施率

2)病棟別リハビリテーション実施単位数

3)一般病棟(地域包括ケア含む)での早期リハビリテーション実施

20. 身体的拘束

1)身体的拘束の割合(全病棟)

2)身体的拘束の割合(一般急性期病棟・地域包括ケア病床)

3)身体的拘束の割合(回復期リハビリテーション病棟)

22. 入院患者への歯科介入率

23. 入院患者満足度

共通の指標

1 基本指標

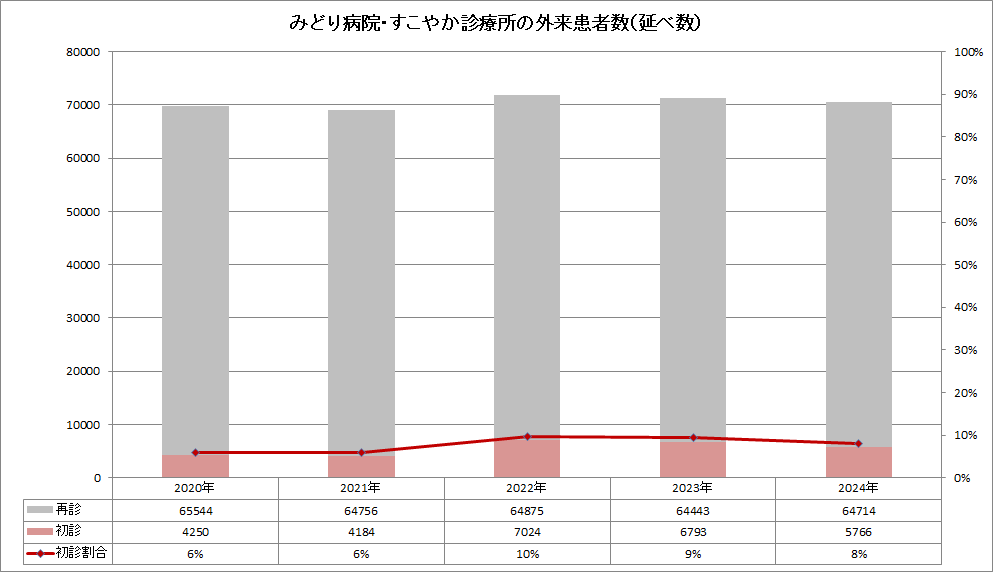

1)外来患者数

みどり病院と予約定期通院患者用近接診療所のすこやか診療所の外来患者数推移です。

みどり病院と予約定期通院患者用近接診療所のすこやか診療所の外来患者数推移です。

2022年コロナ後にいっきに増加した延べ患者数は、2023年に続き、やや減少傾向にあります。

初診の患者は、件数・割合共に減少傾向にあります。

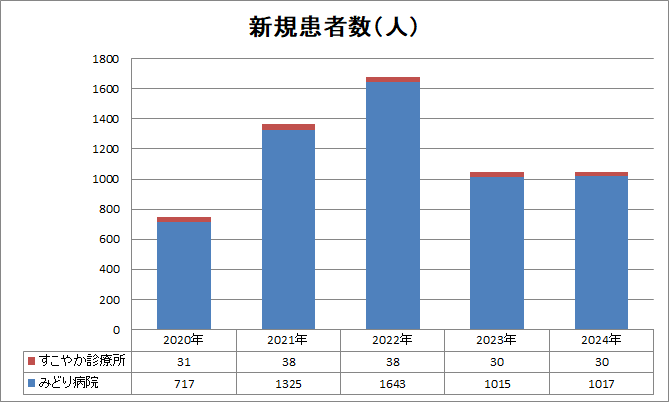

2)新規患者の推移

2022年コロナ後にいっきに増加した新規患者数は、2023年に減少し、2024年は大きな変化がありませんでした。

後述する紹介・逆紹介件数は増加していることから、他院からの紹介は増加しているものの、地域人口など、対象患者の絶対数が減少している可能性があります。

また、初診の減少も含めて、急性疾患の受診のかかりやすさなどについての対応も検討していきます。

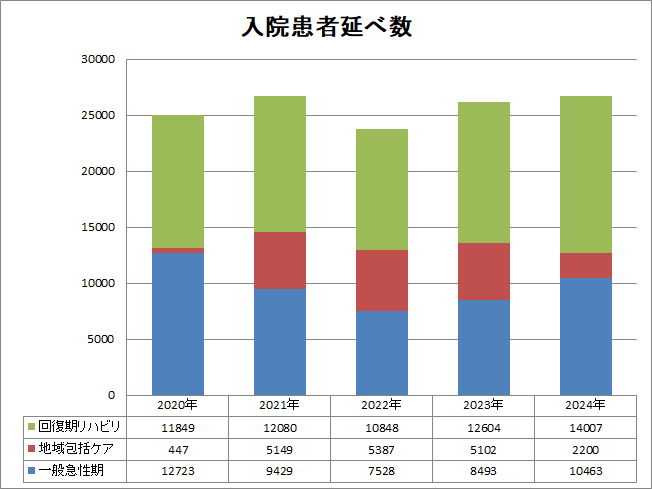

3)入院患者数

地域包括ケア病床の入院延べ数が、減少し、一般旧跡と回復期リハ病棟は増加しました。

増嵩は、微増しました

実数。

入棟・入床件数は、どの病棟でも増加しました。

新病院に移転し、個室割合が増えたことで、効率良くベッドコントロールできた(条件に合わず空きベッドができることを防止できた)ことが、要因の1つと考えられます。

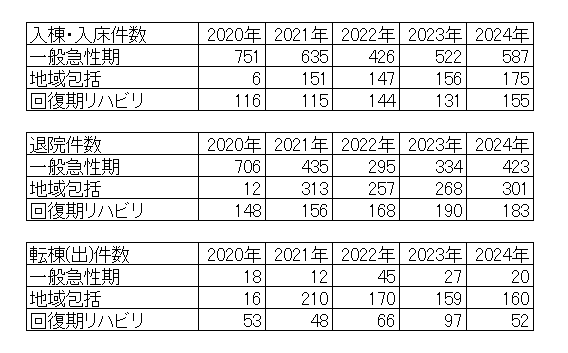

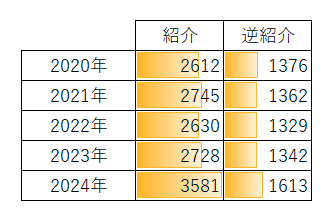

2. 紹介・逆紹介

1)紹介・逆紹介件数

2024年は、紹介・逆紹介ともに増加しました。月の推移を確認すると5月の新病院移転後移行増加しています。

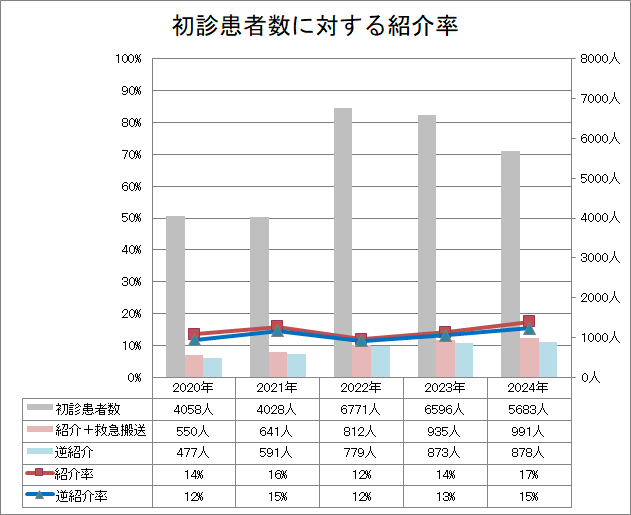

2)初診患者の紹介・逆紹介率

初診患者総数は減少傾向にあります。

一方、紹介・逆紹介の件数は微増したことから、割合も増加しました。

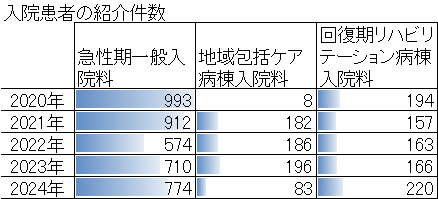

3)入院患者の紹介

入院患者についても、紹介件数は、新病院移転後増加しました。

地域包括ケア病床は、一般病床を経由しての入院がほとんどでした。

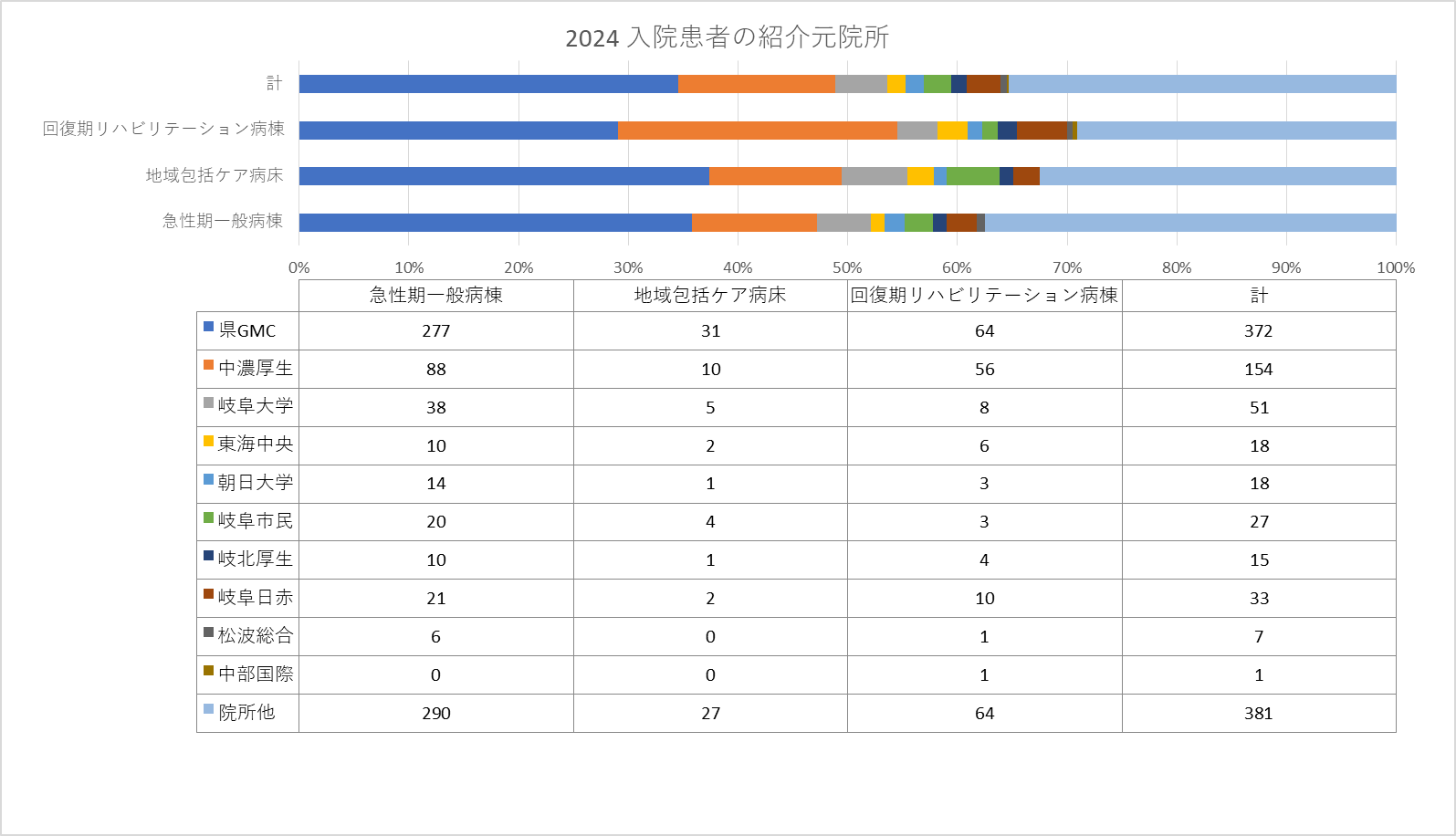

みどり病院では近隣医療機関と連携をとりながら、患者様へとぎれのない医療を提供しています。以下連携先医療機関の統計です。

病棟種別に関わらず、当院入院患者の紹介元病院の中で最も件数が多いのが「岐阜県総合医療センター(県GMC)」、ついで「中濃厚生病院」でした。

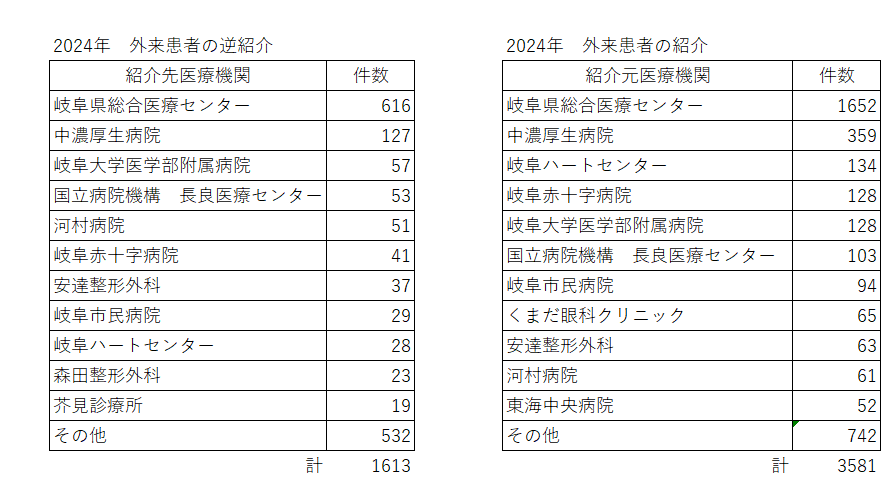

4)外来患者の紹介・逆紹介

2024年の外来患者の紹介状況をみると、入院と同様「岐阜県総合医療センター」が最も多く、ついで「中濃厚生病院」「岐阜大学医学部付属病院」となっていました。これらは、高度医療を必要とする場合に、上記3病院に紹介し、治療・精査後に戻ってくるケースが多い当院の現状を反映しています。

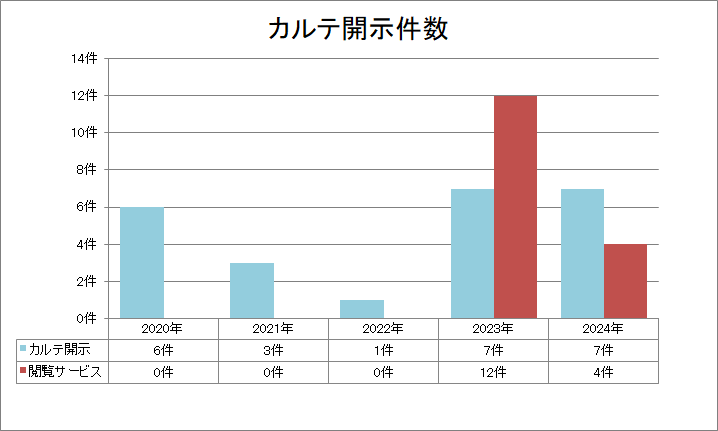

4 カルテ開示件数(閲覧サービス利用件数)

カルテ開示とは、患者の求めに応じて診療録の閲覧・複写交付を行為です。

訴訟目的以外でも、開示可能です。申請後は、主治医・院長・管理者の承認の上、約1週間程度で開示できます(10年以上前の記録の場合、時間がかかる場合があります)。また、個人情報保護を念頭におき、患者本人の同意なしに、患者以外の方へ開示を行う事はありません(死亡患者の親族からの申請の場合は、続柄証明を必要とします)。また、より利用しやすいサービス提供の為、遠方の方からの開示請求に対しては配送で対応などの工夫を行っております。

年推移をみると2024年は2023年同様7件でした。

2023年年度からは、院内貸出しタブレットを利用した、無料のカルテ閲覧サービスを開始しております。2024年の実施件数は9件でした。

5 勤医協基金の実績

勤医協基金とは、岐阜健康友の会会員(本人のみ。家族会員除く)の皆様より、無利子にて1口1000円より、お借りする資金の事です。みどり病院だけでなく、これまでの各種法人の診療所・介護施設は、地域の皆様の支援により建設されてきました。2024年5月にリニューアルしたみどり病院の建設では、約30億の建設費用の内、2億を勤医協基金にて支援頂くことを目標にし、無事2024年度内に達成(寄付金含む)しました。

ご協力ありがとうございました。

岐阜勤労者医療協会では、この取り組みに際し、新病院紹介のリーフレットを作成し、周辺地域の各地にて、説明・報告会の開催や、自宅訪問をおこなって、皆さまの要望を伺い、都度進捗を報告し、理解を求めてきました。

新病院のコンセプトは「子どもから高齢者まで、地域に開かれた、みんなにやさしい病院」。地域に支えられて建設された病院として、今後も無差別平等の医療・介護の実現を目指して取り組みます。

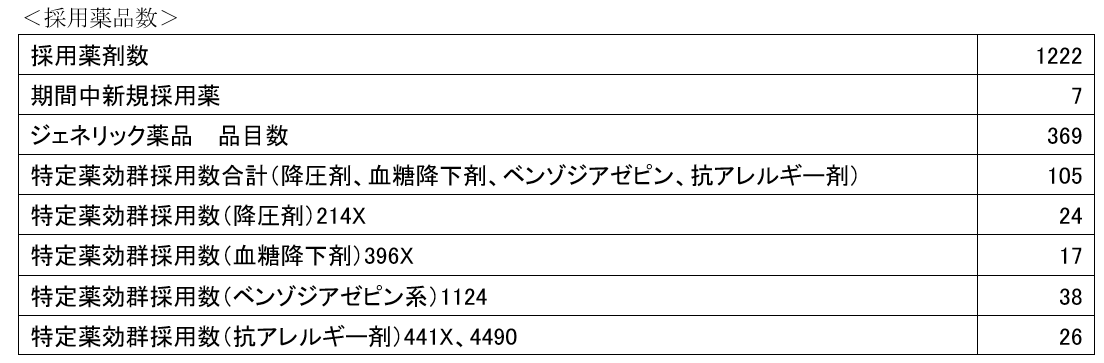

6 薬剤関連の指標

1)採用薬品数

医薬品を有効・安全に使用する為、科学的視点から評価し、必要な医薬品を選定できているか?を評価する指標です。

採用薬および新薬を定期評価する事によって、採用薬品数を適正に抑え、有効で安全かつ安価な医薬品の提供を実現します。

みどり病院では、半期毎の岐阜民医連県連薬事委員会で、当院での使用実績や患者への効果検証を元に疾患別・薬効群別採用薬の見直しを行っております。

採用薬は毎年見直しを行っていますが、同規模の他病院と比較すると多い薬品数となっています。当院が総合診療を行っており多くの疾患を診察・治療しているためと考察されます。

<ジェネリック医薬品について>

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安く、医療費の患者負担軽減に大きく影響します。

しかし、2020年に起こった一部のジェネリック医薬品メーカーの不適性事件以来、操業を一時停止するメーカーや自主回収をするメーカーがあったため、市場に流通するジェネリック医薬品の総量が減ってしまいました。その総量が減った状態が、現在になっても続いているため、品薄になっています。

当院では、岐阜民医連グループで卸業者と納品・価格交渉をおこない、安定供給が行えるよう努めております。

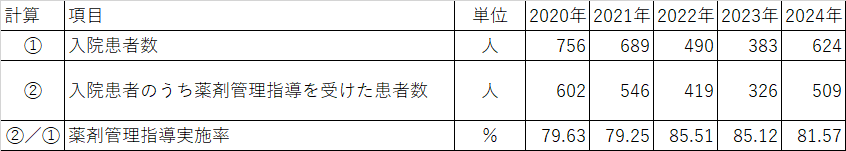

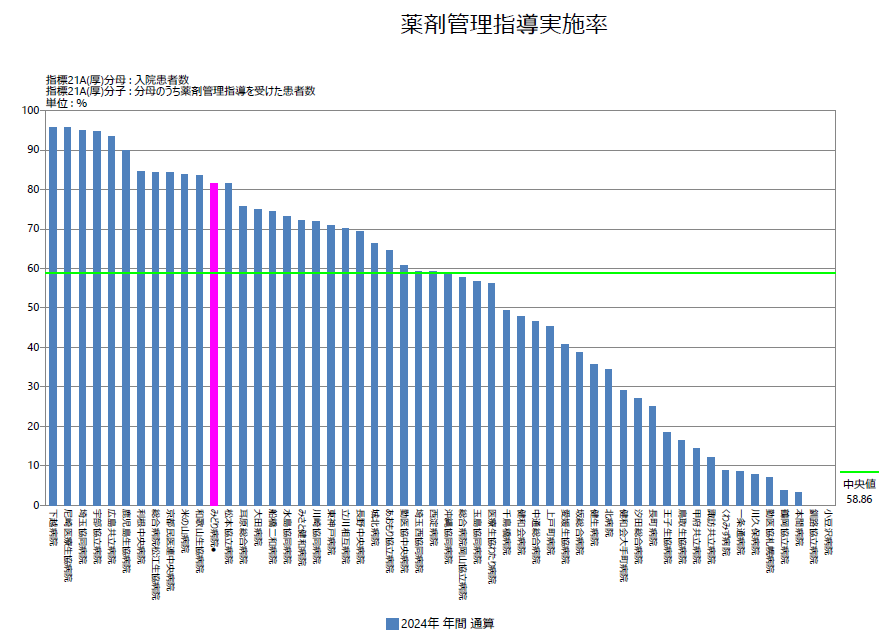

2)入院患者への薬剤師介入

2024年も2022年以降同様80%代となりました。

なお、この実施率は、全国の民医連病院間の比較においても、高い水準となっています。

※ピンク色が当院

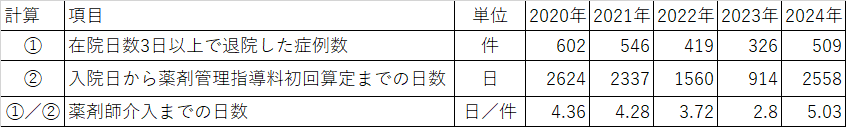

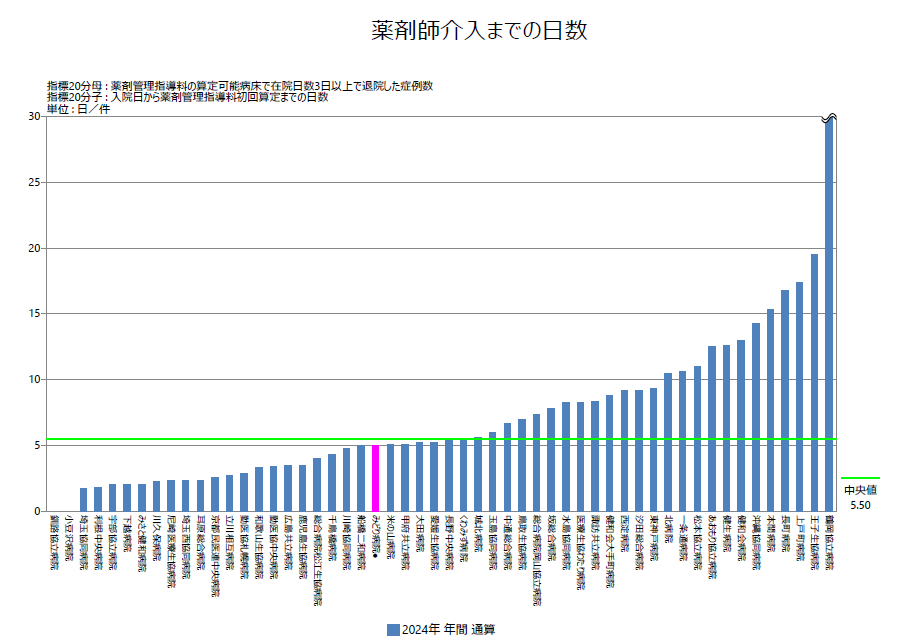

4)入院患者への早期薬剤師介入

昨年と比較して、介入までの日数が長くなっています。

薬剤師の人員体制が厳しかったことが影響したと予想されます。

全国民医連病院との比較では、平均的な日数となっています

※ピンク色が当院

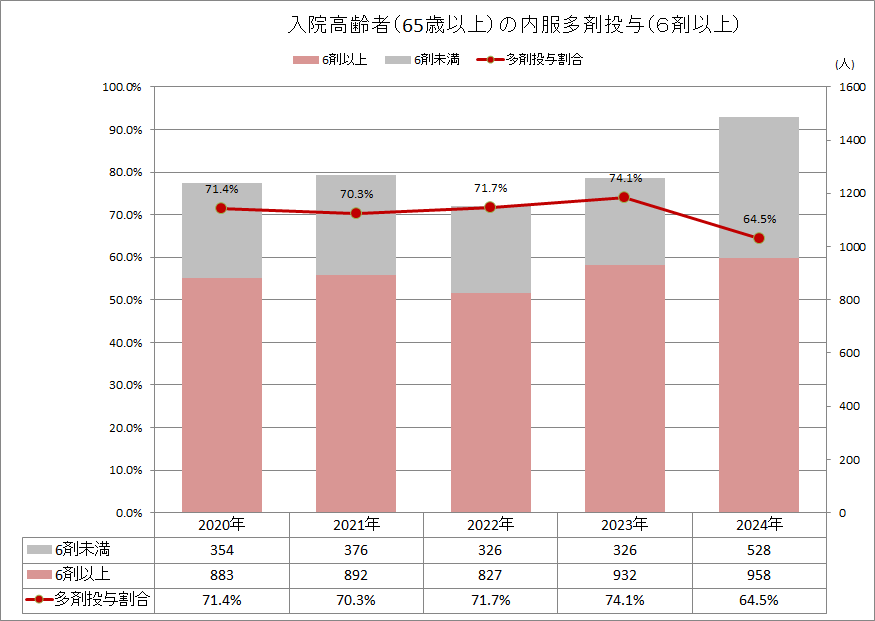

5)高齢者の内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者割合

2024年は割合が減少しています。多剤投与(ポリファーマシー)対策に今後とも取り組んでいきます。

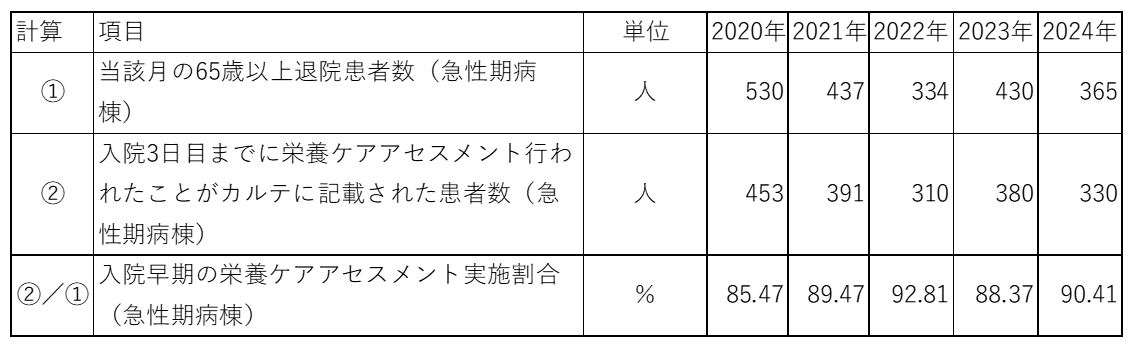

7 栄養に関する指標

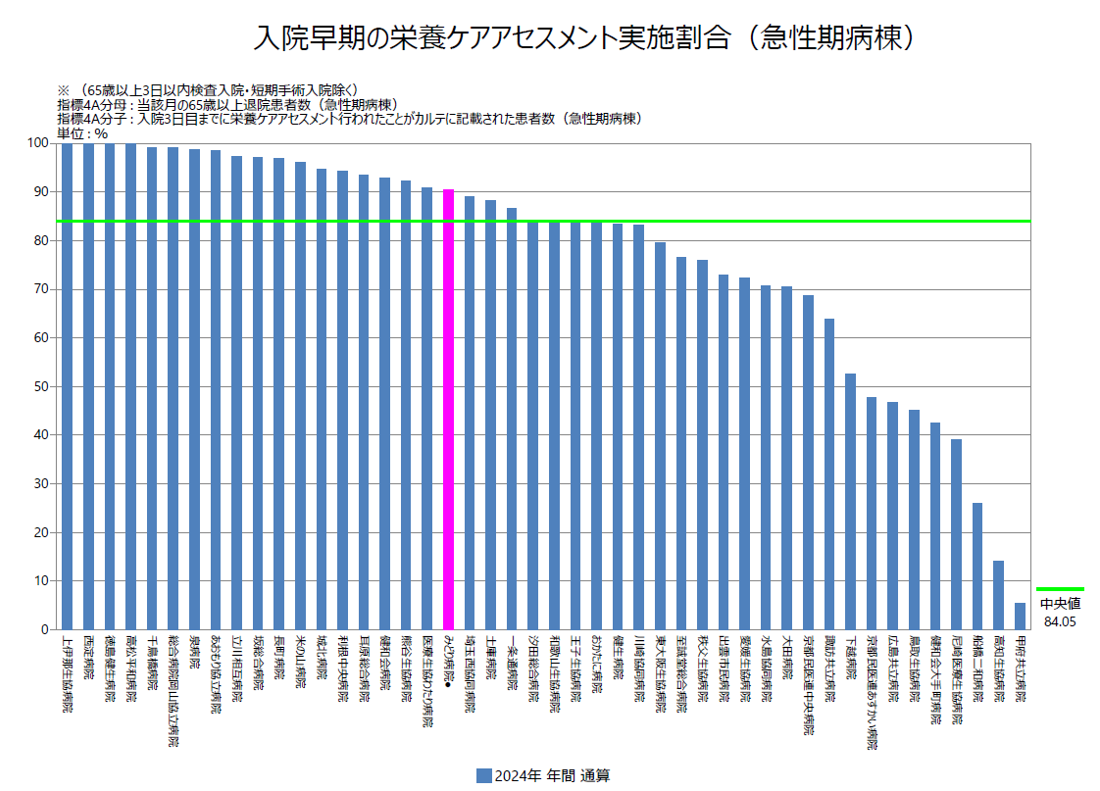

1)入院早期の栄養ケアセスメント実施割合(急性期)

実施率は微増しましたが、母数が減少したことによる影響が大きく。大きな変化はありませんでした。

全国の民医連内では、良好な数値となっております。

当院では、入院患者の内、「内視鏡、PSG、アレルギー負荷試験などの検査目的入院」を除く全ての患者において栄養管理計画書を作成しています。

※ピンク色が当院

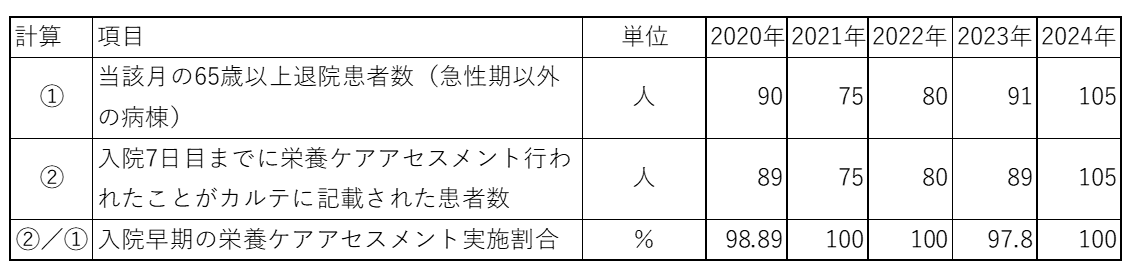

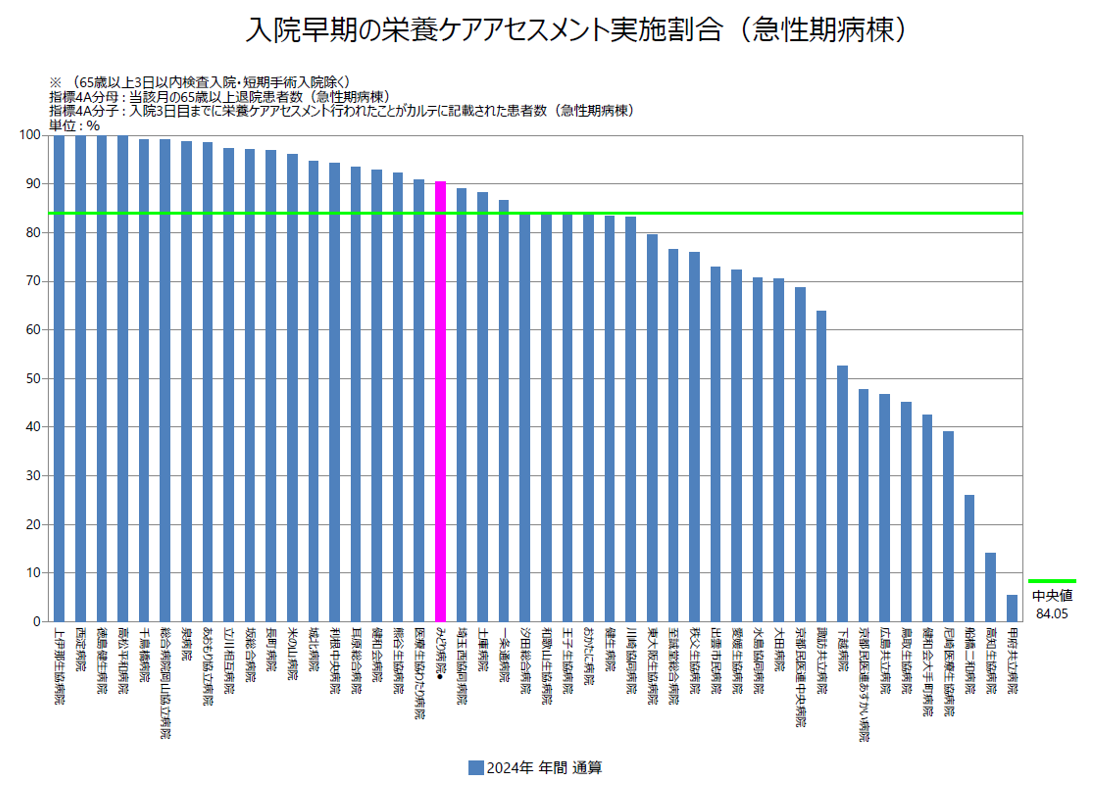

2)入院早期の栄養ケアセスメント実施割合(急性期以外)

毎年、97%以上を維持しており、しっかりとしたアセスメント体制が構築できております。

全国民医連加入病院間でも、中央値より高い値となっています。

※ピンク色が当院

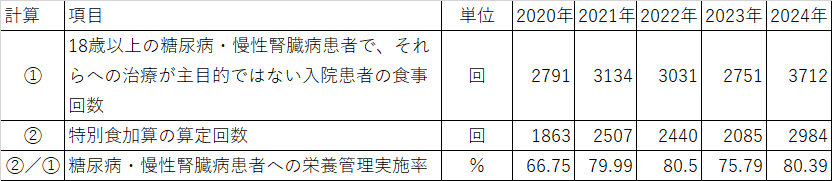

3)糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施率

常に良好な値を維持しています。

対象患者への特別食対応が適切におこなえております。

※ピンク色が当院

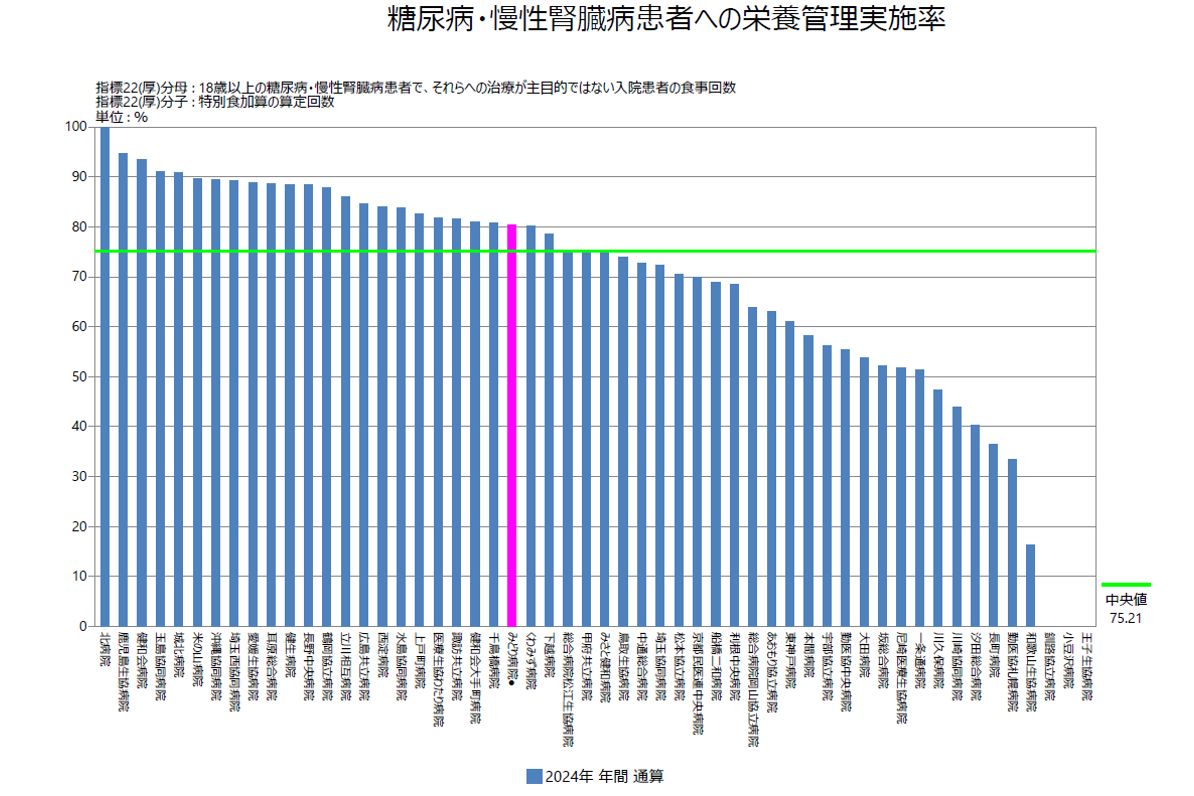

8 高齢者への認知症スクリーニングと精神科リエゾンチームの介入

認知症の診療で重要となるのが「早期発見・早期治療」です。早期発見のため、認知症スクリーニング検査(当院では、改訂長谷川式簡易知能評価スケール:HDS-Rを使用)を行っています。本指標は65歳以上の認知症スクリーニング検査の実施状況を示しています。HDS-Rでは、20点以下で認知機能低下があるとされています。点数だけではなく、どのような認知機能の低下があるかを判定するために、項目ごとの評価も必要となります。検査で、認知機能低下が疑われる場合は、原因疾患の精査をするために他の検査を併せて行い、早期発見後の治療へつなげています。

1)認知症スクリーニング検査で20点以下の患者のMRI検査実施率

認知症スクリーニング検査を行った患者のうち、認知機能低下を疑う患者に対して、MRI(またはCT)検査を行った割合です。毎年、実施率は上昇しており、2024年は30%でした。MRI実施割合が増えていることで、より正確な診断に繋がっていることが示唆されます。今後も早期発見のために必要な検査を行い、適切な診断、早期治療につなげられるよう、適切なタイミングで検査実施に努めて参ります。

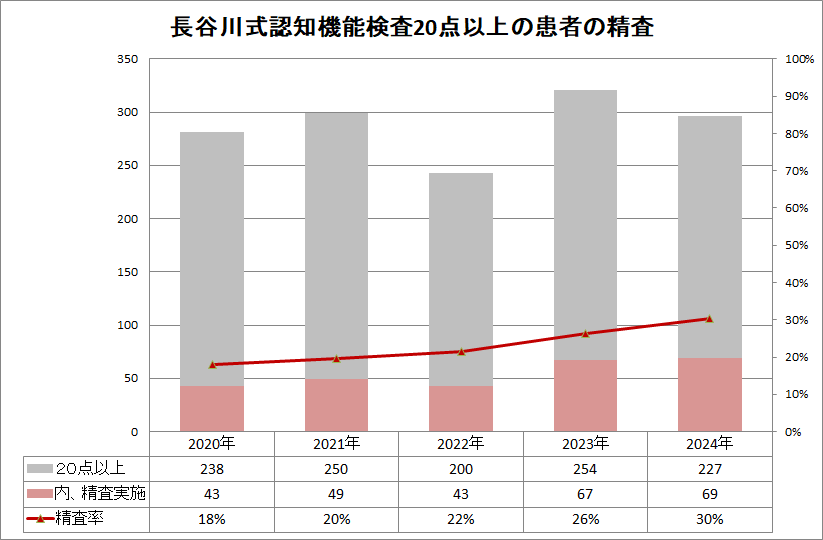

2)入院患者における精神科リエゾンチーム介入割合

入院後、精神・心理的支援が必要な患者に対し、精神科リエゾンチーム(精神科医、認知症看護認定看護師、PSWによる多職種チーム)が支援を行っています。入院による環境変化や身体面の変化に伴い、不安を感じられる患者さんは多いです。入院中、精神科リエゾンチームが支援することで、早期退院や心理面の安定をめざします。

入院(退院)患者の内、精神科リエゾンチームが介入を行っている割合は、徐々に増加し、2024年は7.8%と過去一番の増加となりました。今後も、患者さんや職員が安心して治療を継続できるように、介入を継続していきたいと思います。適切に対応していきます。

外来の指標

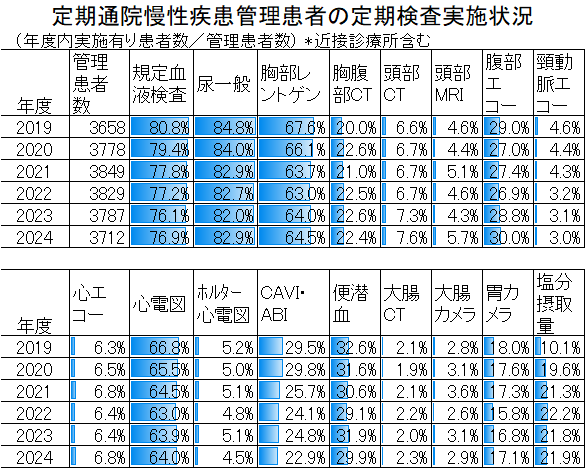

10 慢性疾患患者の定期検査実施

慢性疾患医療において、傷病の悪化・合併症、癌の早期発見・早期治療の為には、定期検査がかかせません。みどり病院および同一法人診療所では、定期通院の慢性疾患患者に対し、通院状況の確認・定期検査の実施状況の確認を行い、患者への電話かけ・手紙送付、主治医への依頼を行っています。また、みどり病院では、誕生月検査おすすめを行い、定期的な検査の実施を推進しています。

年ごとの慢性疾患患者の内、当年に1回以上検査の実施があった患者を検査ありとして、実施率を計測しました。

慢性疾患・定期通院の患者に、定期的に検査をお勧めしているのが、「②血液検査、②尿一般検査 ③胸部レントゲン ④心電図 ⑤便潜血検査」で、他は、精査や、疾患によって必要な検査です。

2024年度全体的にやや実施率が低下しました。

しかし、MRIなど、新病院移転にともない、性能の高い機器に更新した検査については、実施率が向上していました。機器の性能向上により、より質の高い服薬管理、傷病判定が行えるようになり、これらの活用がすすんだことが予想されます。

今後とも定期検査にご理解ご協力お願い致します。

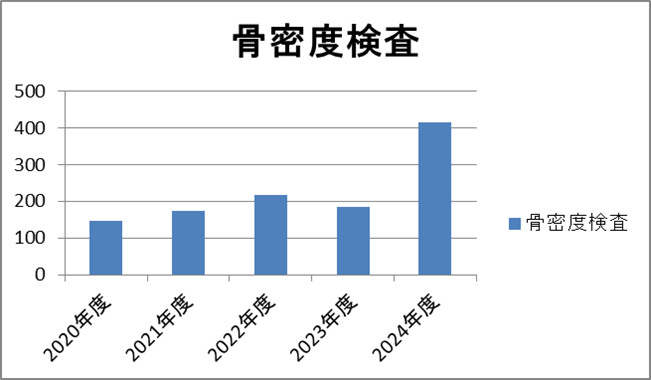

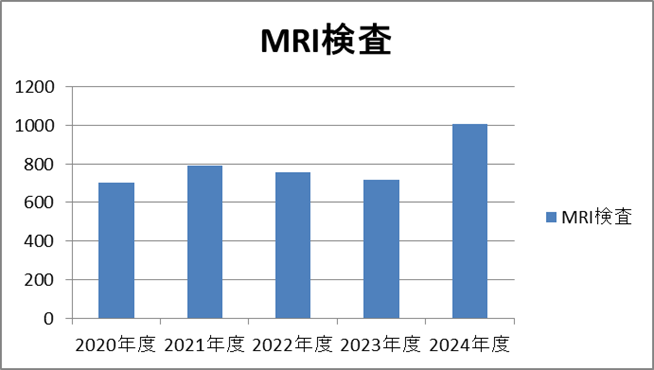

11 検査実施件数(骨密度、MRI)

患者の区別なく、カウントした、年間の検査件数

新病院移転時に骨密度装置を更新したことにより、以前に増して正確な診断が可能となりました。骨粗鬆症患者さんの診断や治療の経過観察に有用であるため、検査件数が増加しています。

病院移転前に使用していた装置よりも早期の脳梗塞発見・認知症検査・脳ドック・腹部領域や骨盤領域・指先などの細かい部位など、検査可能領域が拡大したことにより検査数が増加しています。

12 透析患者のシャントエコー検査実施率

シャントとは、血液透析を行うために作られる特別な血管のことです。透析には大量の血液を循環させる必要があり、通常の血管では対応できないため、動脈と静脈をつなぎ合わせる手術を行い、シャントを形成します。

このシャントにつまり等が生じると透析がおこなえなくなる為、エコー検査等にて定期的に状態を把握する必要があります。

シャントエコーの定期検査の頻度には明確な学会基準はありませんが、多くの医療機関では、3ヶ月から6ヶ月に1回、またはシャントの状態や患者の状況に応じて必要な時期に検査を行っています。検査では、シャントの血流量や狭窄の有無などを評価し、トラブルを早期に発見して適切な治療につなげることが目的です。

当院通院透析患者のシャントエコー検査実施率をみると、毎年向上しています。

今後の安全・安心な透析実施の為、取り組んでいきます。

13. 救急車受入割合

1)救急車受入割合

受け入れ割合は減少しましたが、件数は大きく上昇しています。

新病院に移転し、病棟の個室が増えたことで、救急患者受け入れに対応しやすくなり

救急隊とも連携が強化されたことで、救急要請件数が増加したと予測されます。

2)救急車受入患者における、その後入院となる割合

救急受入件数・救急車受入後の入院割合ともに増加しました。

新病院になり、個室が増加したことで、入院受入許容量が増加したことが影響しているものと予想されます

14 在宅往診に関する指標

1)在宅往診患者の入院件数

みどり病院では、法人内診療所と共に、地域の在宅往診患者の医療サポートをおこない、入院・退院時には、在宅チームと病棟が連携し、切れ目の無い医療提供を目指しています。

みどり病院の法人内往診患者の入院件数をみると、2024年は148件と増加しました。

今後とも、連携を密に取り、患者様が地域で安心して過ごせる為の医療・介護提供を行っていきます。

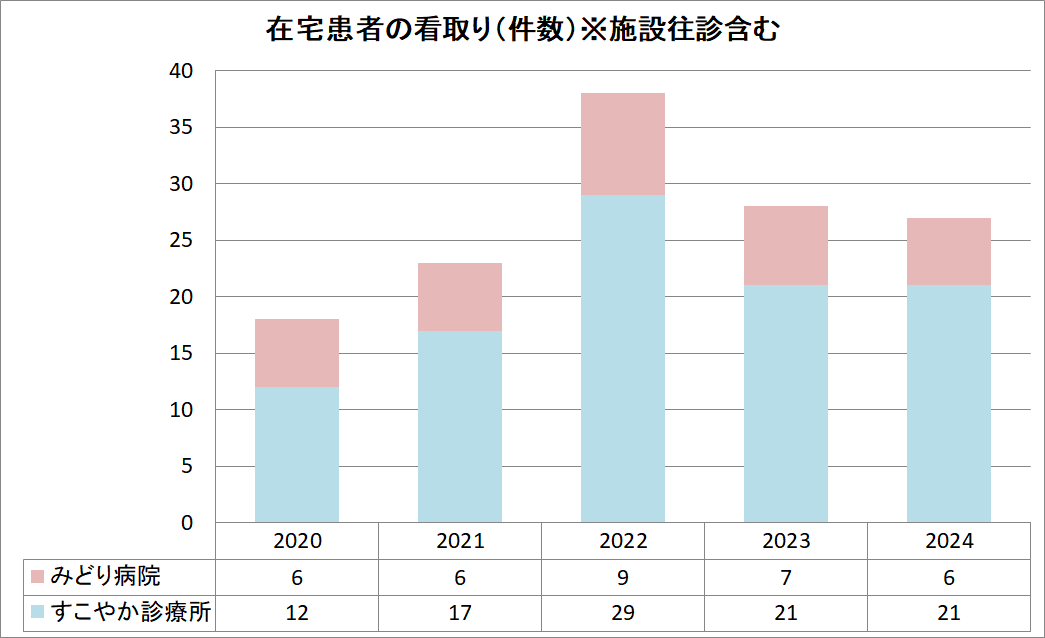

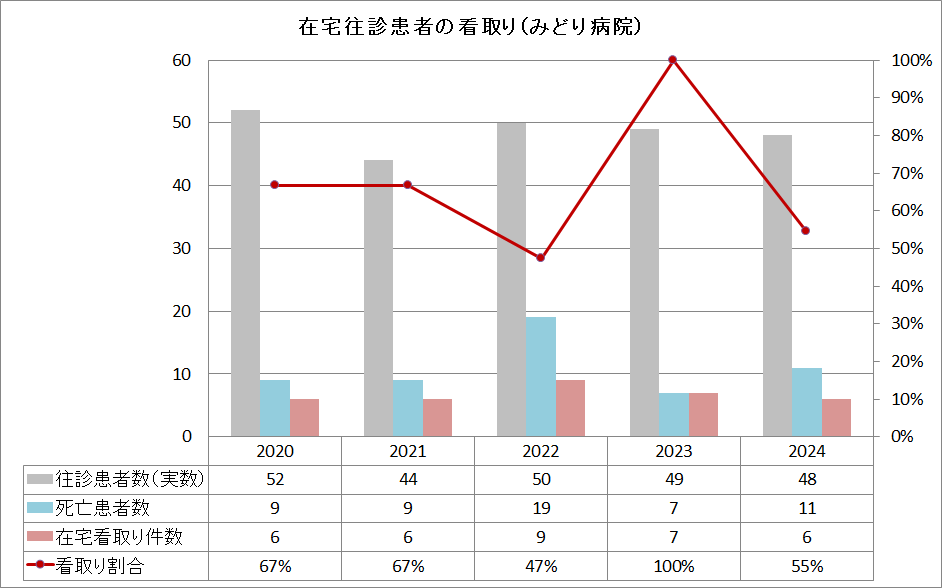

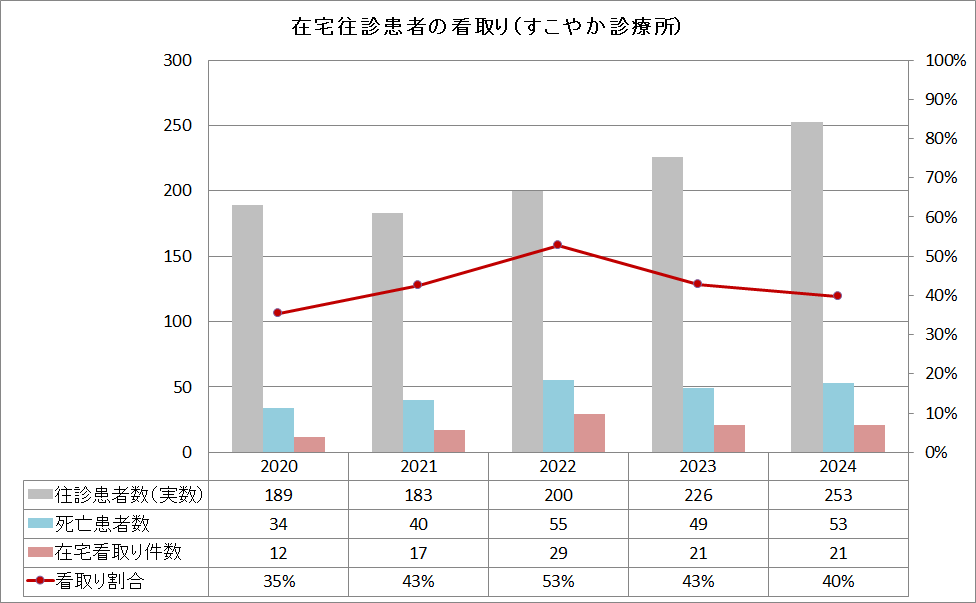

2)在宅患者の看取り(自宅・施設)

終末期を住み慣れた自宅・施設で過ごし、最後の時の迎えたいという希望の患者様の為に、みどり病院・すこやか診療所在宅チームでは、医師・看護師・介護職等を他職種が協力してサポート体制をつくっています。

みどり病院の往診患者は、施設入居者中心。すこやか診療所の在宅患者は自宅患者が中心です。病状により自宅での看取りが困難な場合には、みどり病院入院受け入れを積極的に行っています。

在宅チームでは、在宅看取り患者について、振り返りカンファレンスを行い、事例について振り返りをする事で、多職種で関われたことの喜びや問題点が明らかにし、必要に応じて学習会を開催しています。

2024年の看取り件数に大きな増減はありませんでした

施設患者の多いみどり病院往診患者の死亡患者における在宅看取り割合は、2024年減少市ましたが、件数に大きな変化はありません。

自宅患者のう往診が多い、すこやか診療所では、死亡した患者の在宅看取り割合も、看取り件数お、大きな変化はありませんでした。

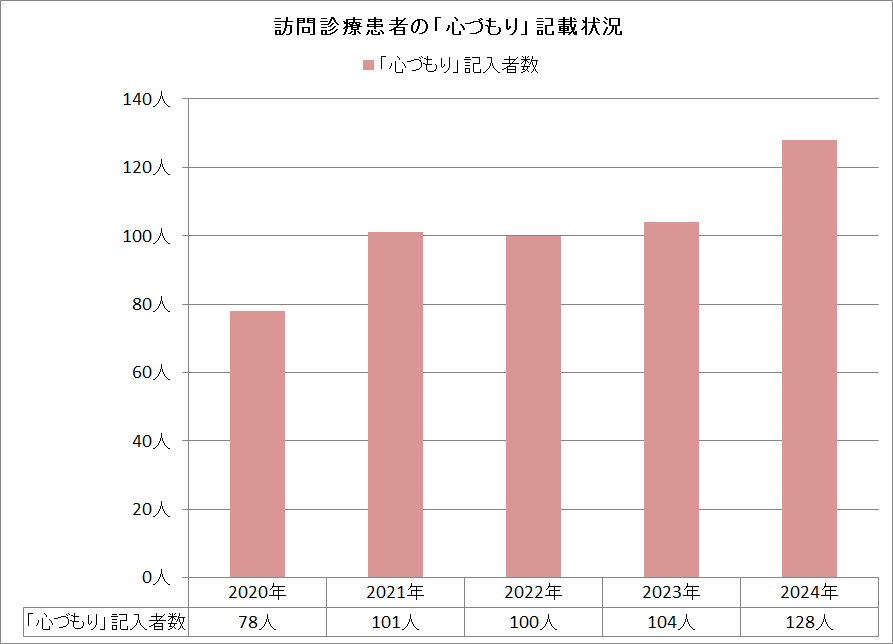

3)在宅患者の終末期希望「私の心づもり」確認件数

みどり病院隣接のすこやか診療所では、在宅往診患者に対し、終末期希望を「私の心づもり」として確認する取り組みを行っています。『将来、病状が悪化したり、もしもの時が近くなった時はどこで療養したいですか?』の記載欄に初回時から「自宅」と明確に書かれる方は半数程度です。ご本人もご家族も在宅開始時にはまだそこまで考えが及ばない状況や、考えたくない心境だったと推測されます。その時々で気持ちが揺れ動き変化し、見守る家族の気持ちも変化します。こまめに時々のそれぞれの思いの変化を聞き取り、何度も確認することにより在宅での看取りを希望される患者へは、その思いに添えるよう活動しています。

この取り組みも今年で6年目となり、在宅で聞き取ったDNAR情報は電子カルテで院内共有し、入退院時など活用がひろがっています。また、「私の心づもり」配布対象をターミナル患者から全訪問診療患者に広げ、すでに聞き取りをおこなった患者に対しては、時間が経過による患者の病状の変化や気持ちの変化に対応するように定期更新しています。

往診患者の増加と共に、終末期患者も増加し、「こころずもり」記入患者は、毎年増加傾向にあります。

命のバトンとの連携について

かねてより患者が独居だったり、同居家族が高齢の場合、急変時の救急要請で、患者情報が救急隊や搬送医療機関にうまく伝わらない事があります。そのため「私の心づもり」を含めた情報の集約が望まれていました。そこで、地域の活動として各家庭の冷蔵庫等に設置してある「命のバトン」(救急医療情報キット)に、すこやか診療所が作成した『緊急医療情報』を収納して緊急時には活用してもらうことにしました。本人情報、医療情報、緊急連絡先等を入れた用紙を「お助けマーク」等のシールを貼ったボトルに入れ冷蔵庫に保管。救急隊からの見つけやすさと平時に他人が中を見ないという利点があります。

【記載内容】

氏名、生年月日、住所、緊急連絡先 、保険証情報、身障情報、介護保険情報

基礎疾患 、DNARの希望の有無、 かかりつけ医療機関

担当ケアマネ 、利用している介護サービス

これらの情報をA4サイズの紙に印刷し、各患者宅に配布しました。

外部の人の目にも触れる事から情報に間違いがあってはいけないため、患者さんやご家族には何度も見てもらい確認したうえで、発行しています。

「私の心づもり」同様『緊急医療情報』も定期的に見直し、情報を最新のものにしていく事が重要となります。取り扱いについても、細心の注意を払い継続していきます。どのような最期を迎えたいかは、とてもデリケートな問題ですが、心を通わせ寄り添うことにより、信頼関係を築き正面から向き合っていきたいと思います。

15 大腸癌検診結果

1)便潜血検査実施件数と要請率

大腸癌検査としてもっとも普及しているのが、便潜血検査です。当院でも健康友の会の患者を中心に「捨てるうんこで拾う命」を合言葉に大腸がん検診(便潜血検査)を勧めてまいりました。

便潜血検査は便を専用の棒でこすって採取し、血液が混じっているかどうかを調べる検査で、目に見えないわずかな出血も発見することができます。この検査にて2回の採取便の内1回でも血液が混じっていたら、内視鏡による検査が必要です。

大腸がんは、早期の癌はほとんど自覚症状がなく、大きく進行した後でないと自覚症状がありません。この為、手遅れになるケースが多々あります。大腸癌を早期に発見する為に、定期的な便潜血検査を受けましょう。

健診患者数は、減少傾向にあります

検査した患者の便潜血陽性率は、大きな変化がありませんでした。

2)便潜血検査で陽性となった患者の精査受診率

当院で便潜血検査にて陽性となった方に電話かけ等を行い、下部内視鏡検査や大腸CT検査などの精査をお勧めしています。

2024年度は大きな変化はありませんでした。

便潜血陽性だった患者が、内視鏡検査、または大腸CT検査を実施した割合は、おおきな変化がありませんでした。

各検査の精査件数に、大きな変化はありませんでした

3)精査結果

諸統計データでは、便潜血で精密検査が必要とされる人は約6%(当院では12%)、うち内視鏡で癌が発見される方は約4%(当院では、癌:4%、ポリープ43%)です。便潜血検査にて陽性となった患者さんから見つかる大腸癌はその多くが早期癌です。早期癌の段階で治療ができれば完治が期待できます。

また進行癌でも、症状が無く便潜血検査がきっかけで見つかった場合は、自覚症状が出てからみつかった場合に比べて他の臓器への転移が少ないとの報告もあります。便潜血が陽性になっても、精査を受けなければ、大腸癌の有無を確認することはできません。早期発見・治療の為にも、便潜血検査で陽性反応が出た場合には、必ず下部内視鏡検査・大腸CTを受けましょう。

16. 外来患者満足度

みどり病院・すこやか診療所では毎年、年に1回1週間の期間を設け、来院患者に満足度調査アンケートを行っています。

ただし、2023年度は、2024年5月の新病院オープンを待って実施しました。

回収されたアンケートは、303件でした。

評価は各項目別に5段階評価でおこないます。

待ち時間の項目で低い評価となっていましたが、周辺近隣病院との比較では良好な値となっています。

プライバシーの配慮について、好評価となっていました。

前回2022年と比較して、総合平均はやや上がりました。

今後とも患者様の声を真摯に受け止め、改善に取り組んでいきます。

※結果表の「総合満足度」は、アンケート「1当院を家族やお知り合いに勧めたいと思う」の結果です

患者アンケートサンプル

入院の指標

15 回復期リハビリテーション病棟の指標

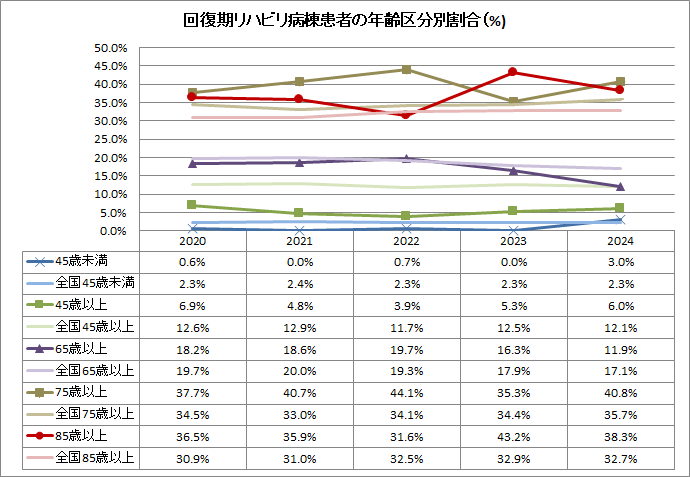

1)年齢構成

全国平均と比較して、当院は75-84歳の割合が多く、45歳以上・65歳以上の割合は少ない傾向にあります。

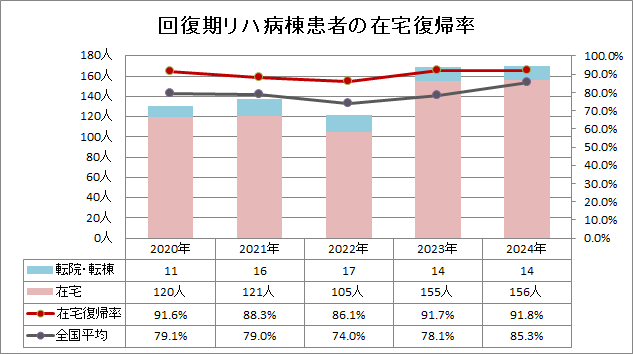

2)在宅復帰率(*在宅系施設含む)

大きな変化はありませんでした。

全国平均85.3%と比較すると高い値となっています。

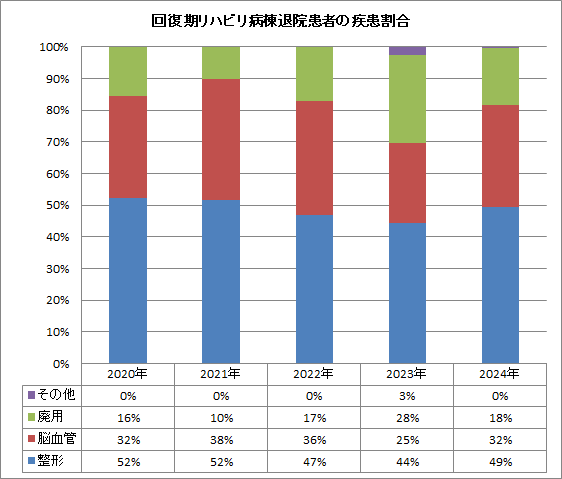

3)疾患分布

疾患割合は、廃用症候群が減少、脳血管は増加しました。

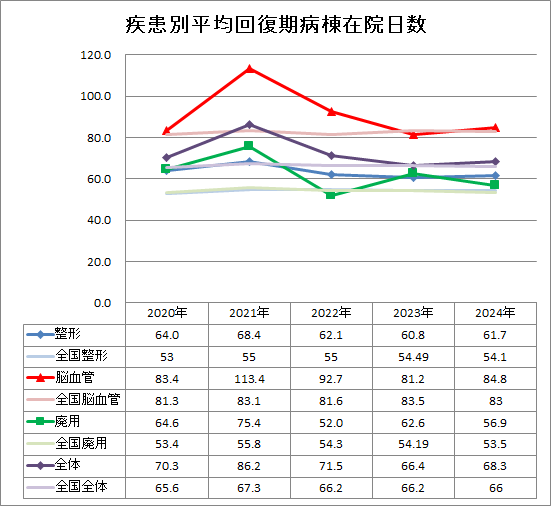

4)在棟期間平均

在院日数に大きな変化はありません。

当院では、患者様の状態に合わせて、安全・安心して退院先で過ごせるよう環境調整までおこなっております。

全国平均と比較すると、整形疾患で期間が長いですが、これは、恒例の患者が多い為、退院先調整も行っている関係で、長くなっていることが予測されます。

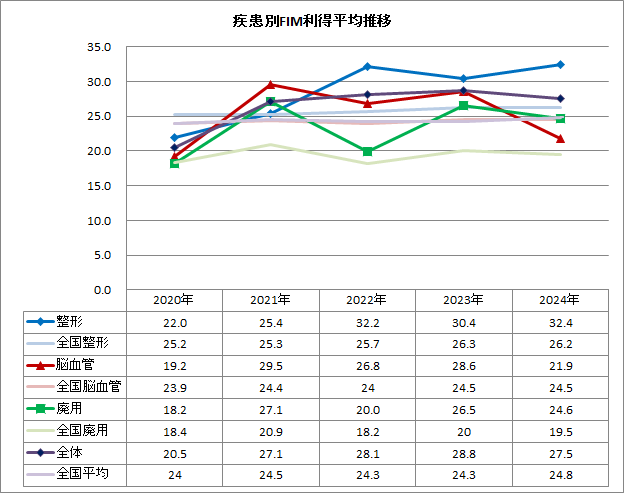

5)FIM評価(利得)

FIMとは、「Functional Independence Measure(機能的自立度評価法)」の略語です。

評価は、運動項目と認知項目の計18項目で、各項目を1点〜7点の7段階(満点:126点、最低点:18点)。運動項目は、セルフケア、排泄コントロール、移乗、移動の能力を評価、認知項目は、コミュニケーション能力と社会的認知の能力を評価します。

FIM利得(最終のFIM値-初回のFIM値)を疾患別でみると、整形疾患の患者で上昇しました。一報で、脳血管患者で減少しました。回復期リハビリテーション病棟では、リハビリの質を重視し、本人の状態にあわせたリハビリプログラムの作成を心がけております。また、自主練習プログラムを作成したり、朝の集団リハ体操など、リハビリテーションの時間以外でも自主訓練がおこなえるよう工夫しています。

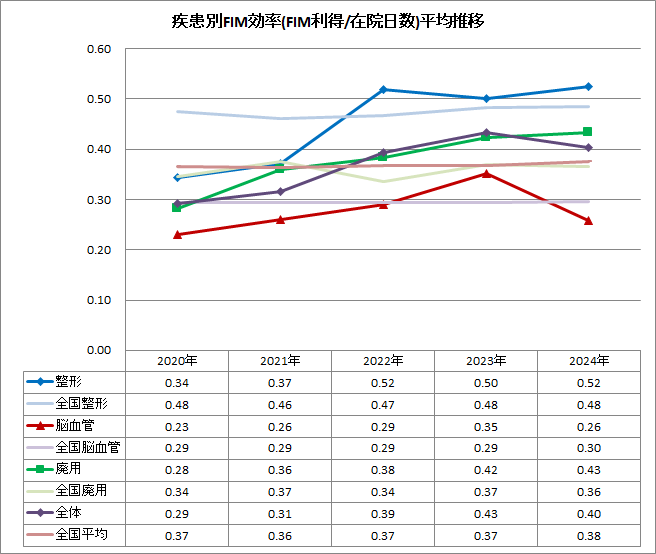

6)FIM効率((FIM利得/在院日数)

FIM利得を在院日数で割ったFIM効率をみると、脳血管疾患を除いて、全国平均よりも高い値となっています。

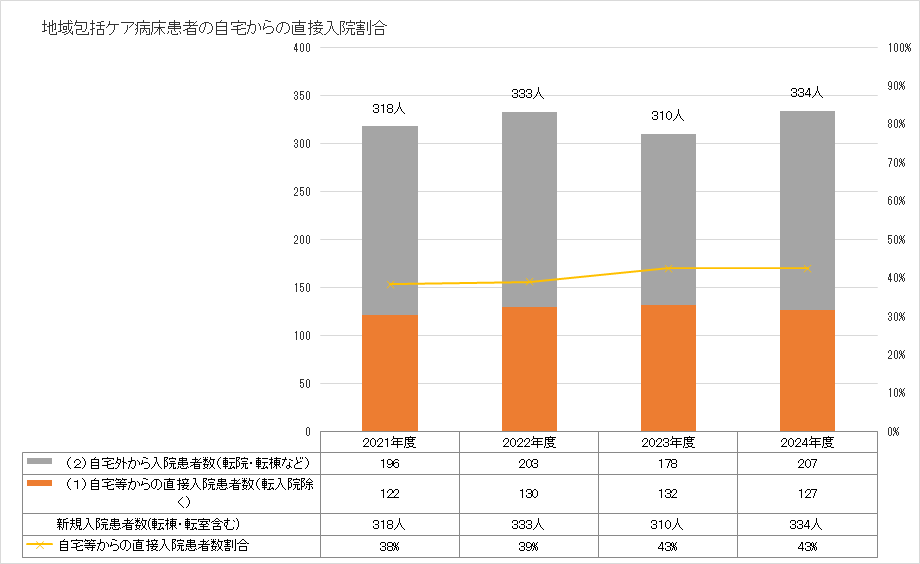

16 地域包括ケア病床の指標

みどり病院では2020年12月より地域包括ケア病床を開設しました。

地域包括ケア病床は急性期治療を経過した患者 及び 在宅において療養を行っています。

地域包括ケア病床は、患者等の受け入れ、並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病床です。

急性期病棟で治療を終えた方の、在宅療養に向けての退院先探しや、退院後介護サービス調整などの目的の他、「在宅や介護施設等で療養している方で、発熱、脱水症、肺炎等の治療が必要となった方」「医療ケアを必要とする在宅療養中の方で、介護者の不在等により一時的にご自宅での介護が困難となった方」「当院医師が医療上の専門的なリハビリが必要であると判断した方」などが入院できる病床となっています。

地域の在宅や介護施設等で療養している方々へ、医療的対応・リハビリが必要になった際にサポートし、再度安心して地域で過ごせる為の支援を行います。

1)入院経路

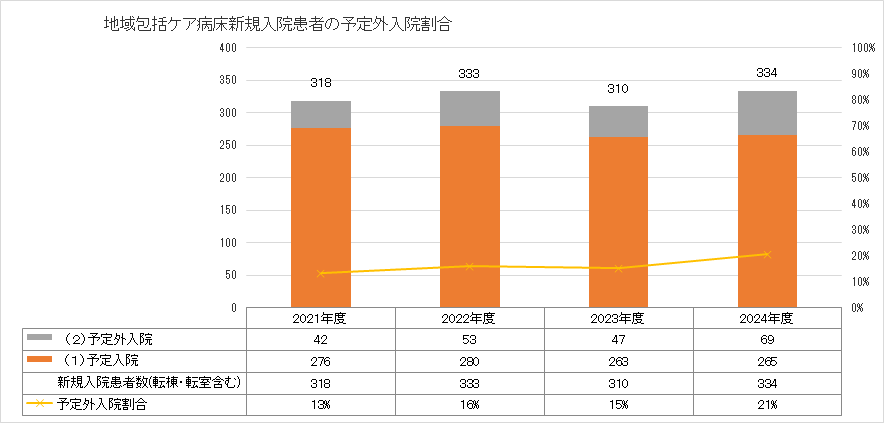

2)予定外入院割合

手術後や肺炎治療後などの入院が中心の為、予定入院が多い地域包括ケア病床ですが、患者状況により、予定外入院の受入も行っています。

17 入院患者のリハビリテーション

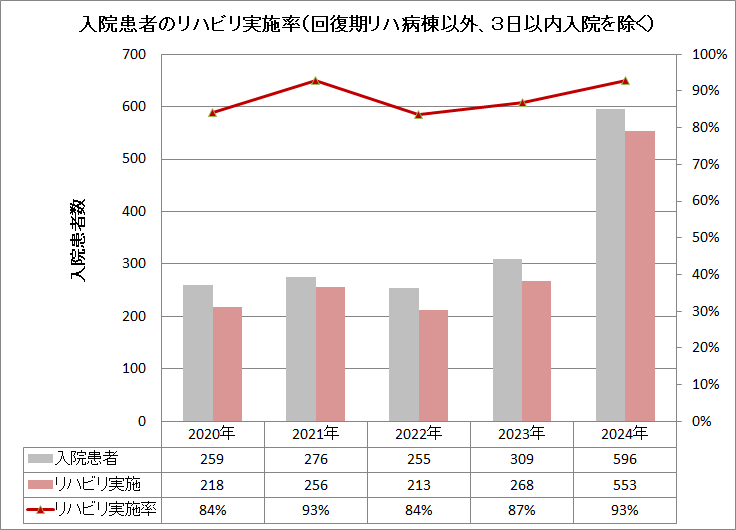

1)入院患者のリハビリテーション実施率

回復期リハビリテーション病棟は、全てリハビリをおこなっている

3日以内入院の検査入院目的の患者は、リハビリ対象外

の理由から、上記を除外した患者の、リハビリ実施割合です。

新病院移転により、入院患者が大幅に増加しましたが、リハビリ実施率も増加しており、手厚い対応がおこなわれていることがわかります

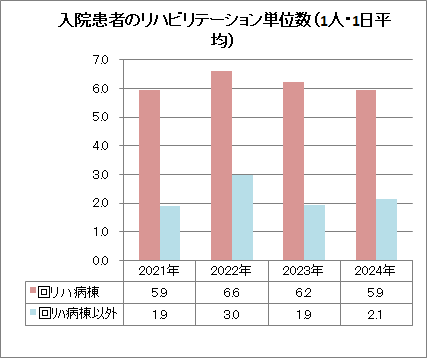

2)病棟別リハビリテーション実施単位数

1患者あたりのリハビリテーション実施単位は、高い値を維持できています。

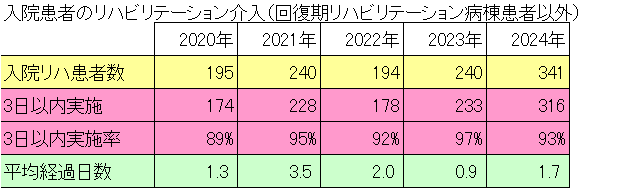

3)一般病棟(地域包括ケア含む)での早期リハビリテーション実施

回復期リハビリテーション病棟では、入棟日当日からリハビリテーションを開始するため、回復期リハビリテーション病棟以外の患者で早期介入の状況をみました。

入院から3日以内にリハビリテーションを実施した患者について、リハビリ開始までの経過日数をみると、3日以内開始割合は、90%以上の高い値をを維持できています。

19 身体的拘束

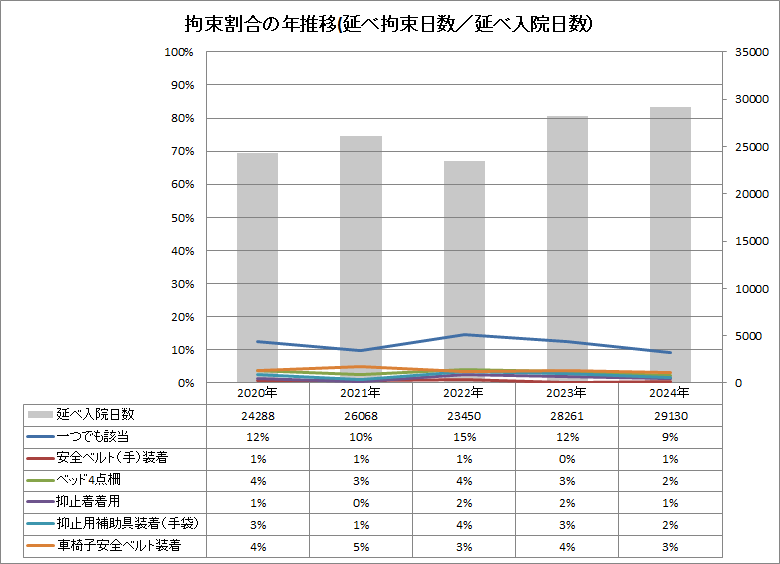

身体的拘束は、『抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限』のことをさします。患者さんの行動を制限するものであるため、人権に配慮し、不必要な身体的拘束が行われないように、2016年度より身体的拘束における考え方の検討を開始し、説明・同意書の見直し、やむを得ず身体的拘束を行う場合の手順について見直しを行っています。

具体的に、身体的拘束を行うことがやむを得ない場合として

①患者さんや、他の患者さんの生命や身体が危険にさらされる可能性が高いとき

②行動を制限する以外に代わる方法がないとき

③身体的拘束は一時的に必要なとき

が考えられます。その際には、できる限り身体的拘束をしない方法について、医師をはじめとした多職種で検討しますが、やむを得ず必要となった場合、明確な根拠と正当性を確認した上で、行います。

※その他、門扉やベッド柵、離床センサー器具など、使用方法によって身体的拘束を定義づけています

1)身体的拘束の割合(全病棟)

身体的拘束を行った患者の割合は、安全ベルト(手)装着以外はすべての項目が昨年より減少傾向にあります。

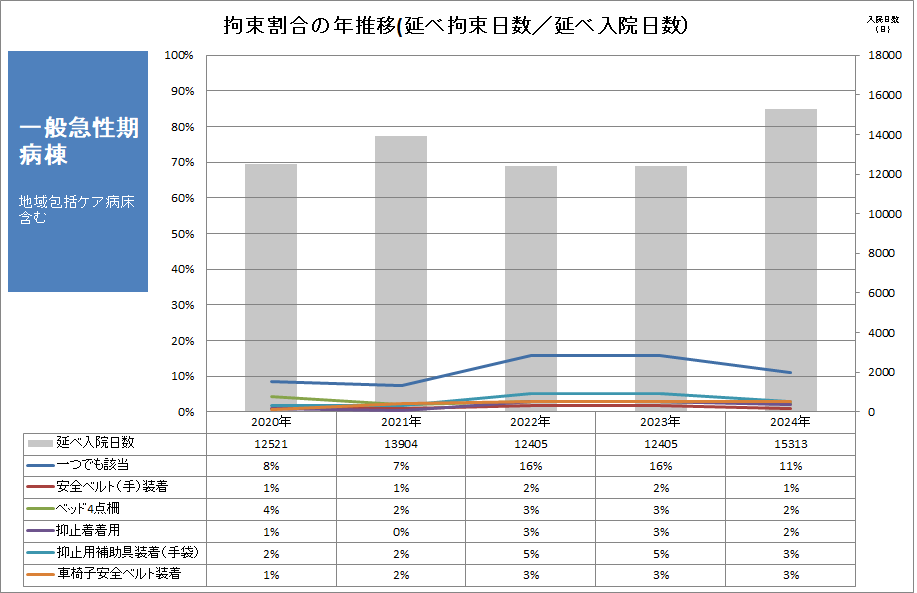

2)身体的拘束の割合(一般急性期病棟・地域包括ケア病床)

病棟別にみると、一般急性期病棟・地域包括ケア病床では、患者数は増加している一方で、どの項目についても減少傾向にあります。

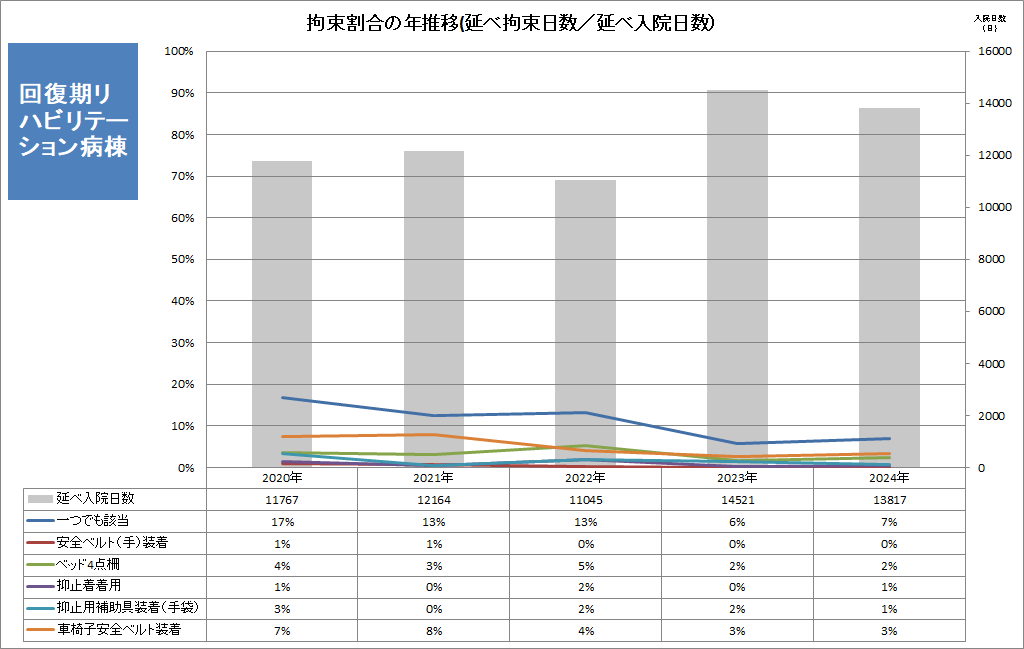

3)身体的拘束の割合(回復期リハビリテーション病棟)

回復期リハビリテーション病棟では、昨年に続き1桁と身体的拘束を最小化しようという取り組みの結果がでています。本年は昨年度、0だった、抑制着の項目で増加がありました。

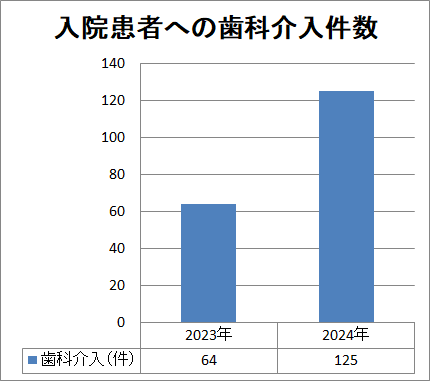

21入院患者への歯科介入率

すこやか診療所歯科では、みどり病院の入院中に歯科治療が必要と主治医が判断した患者に対し、歯科治療をおこなっています。

2024年は、昨年の約2倍の件数の125件に増加しました。

病棟NSTチームにも歯科衛生士が関わり、入院患者の口腔ケアの向上に貢献しています。

すこやか診療所歯科は、退院後についても、外来通院や訪問歯科にて、治療を継続することが可能です。

※訪問歯科には、訪問可能エリアがあります。詳しくは、すこやか診療所歯科へ問合せください。

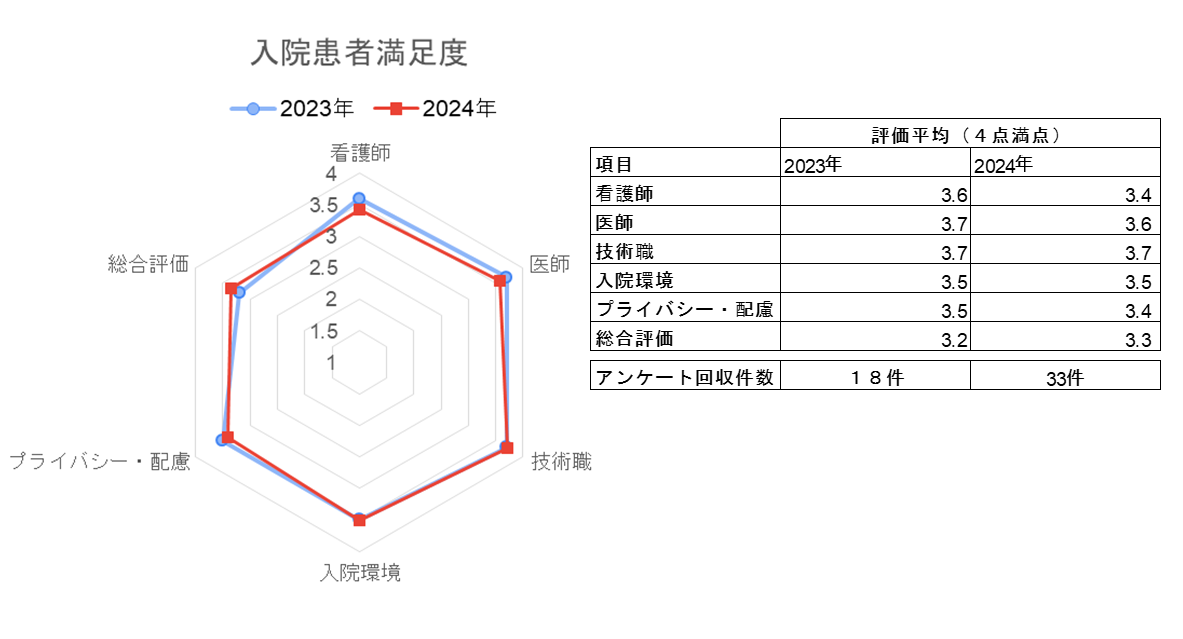

22入院患者満足度

昨年度と比較すると。全体的に微減となりました。

今後も、患者様のお声を参考に、入院環境に改善に努めていきます。